インタビュー 萩原彩子(はぎわらあやこ)

先生のご専門は何ですか?

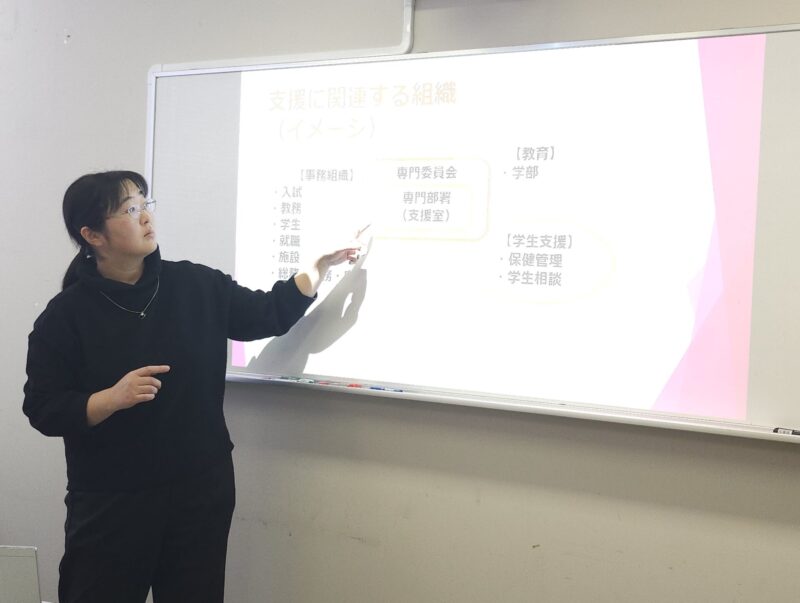

すべての人々がさまざまな活動に参加できるようにする活動を「情報保障」と言いますが、中でも、きこえない/きこえにくい人たちが不利な状況にならないための情報保障について研究しています。1つは大学での情報保障で、大学の授業が音声で行なわれる場合、きこえない/きこえにくい学生も同じように授業を理解して、参加できるようにするためにはどんなことが必要なのか、そのための通訳技術などについて研究しています。また、きこえない/きこえにくい人々が、音声で行なわれる舞台演劇を見るときの情報保障、とりわけ演劇での手話通訳についても研究しています。きこえに関わらず、学びたいことを学び、楽しみたいことが楽しめる、そんな社会を目指した研究と言えるかもしれません。

新学部ではどのような授業を担当するのですか?

天久保キャンパスの授業では、「セルフアドボカシー演習」(2年2学期)、両キャンパス共通の科目としては、「共生社会創成プロジェクト実習A」(2年2学期)、「諸外国の障害者と文化・社会・生活」(3年2学期)を担当します。

天久保キャンパスで行う「セルフアドボカシー演習」では、自身のきこえの特性やコミュニケーションについて整理を進め、社会的障壁を自ら解消していく手段や方略を実践的に学んでいきます。支援をどう使うかに留まらず、相手や場に応じた配慮を考えたり、さまざまな場面を想定した演習を通して、セルフアドボカシースキルを身につけます。

また両キャンパスで行う「共生社会創成プロジェクト実習A」は、学生が主体となって自らが関心のあるロールモデルを選定し、情報収集し、インタビューを実施します。各界で活躍する視覚障害者・聴覚障害者の生き方を知ることを通して、情報科学と障害社会学の知識を融合させ、社会で生かすために必要な力、素養を学びます。

「諸外国の障害者と文化・社会・生活」は、世界の国々における障害のある方の教育や福祉、文化、芸術、就労等の状況について学ぶとともに、国際的にさまざまな分野で活躍している先輩方の姿について知る授業です。さまざまな国を取り上げ、実際に海外で暮らした経験を持つ障害当事者をゲストに迎えて、リアルな体験談から学びます。

共生社会創成学部の受験を考えている学生へのメッセージをお願いします

世界にはさまざまな人がいます。この学部で学ぶことで、世界の多様な人々を理解し、そしてなによりも自分自身を理解して、あなた自身もこの世界の一員として、さまざまな人々が暮らしやすい社会を作っていって欲しいと思っています。みなさんが持っている視点を大切に、そしてこの学部でもっと磨いて、社会を変えていくリーダー的存在になってください。

この筑波技術大学には、きこえない/きこえにくい、見えない/見えにくい学生がたくさん在籍していますが、同じ障害と言ってもそれぞれに違った背景や個性があります。大学内でも多様な人たちに出会って、自分以外の多様な人々について、たくさん学んでください。

この学部では実習系の授業やコース共通の授業がたくさん準備されており、多くの刺激を得ることができると思います。さまざまな出会いと学びを通して、社会を変えるための想像力や行動力が身につけて行ってもらえたらと思っています。みなさんと一緒に学べることを楽しみにしています。